Avertissement : ceci est une copie au format HTML du livre électronique téléchargeable au format ePub sur la bibliothèque numérique du centre Jacques-Seebacher.

À propos de cette édition

Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour, La Femme grenadier, édition établie sous la direction d’Olivier Ritz, Paris, Université Paris Diderot, « Publications du centre Seebacher », 2018.

Cette édition a été réalisée dans le cadre d’un cours proposé en troisième année de licence de lettres aux étudiants de l’université Paris Diderot de septembre à décembre 2017. Victoire Bech, Clémentine Brengel, Alexandra Henry, Chloé Thevret et Lothaire Berthier ont rédigé la préface. Ils ont également établi et annoté le texte, avec le concours de Joey Attia, Katia Makedonski et Papa Abdoulfatah Nardat. Olivier Ritz, maître de conférences à l’UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC), a dirigé ce travail.

Le texte a été établi sur Wikisource où il reste disponible. Les auteurs de la présente édition ont également contribué à l’article « Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour » de l’encyclopédie Wikipédia.

Le travail d’annotation du texte a été fait sur la plateforme PLANETE (PLAteforme Numérique d’Édition de TExtes), créée à l’initiative de Paule Petitier, professeur de littérature et responsable du centre de ressources Jacques-Seebacher de l’université Paris Diderot. L’outil grâce auquel cette plateforme a été mise en place a été fourni par Anne Vikhrova de l’université Grenoble Alpes. Il a été adapté en 2016 à des fins d’édition critique par Chloé Menut, étudiante au centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) à Tours, dans le cadre d’un stage financé par un appel d’offre « Projet pédagogique innovant ». Pour cette édition, Chloé Menut a assuré, pour le compte du centre Seebacher, la maintenance de la plateforme et Cécile Brémon, ingénieur d’études au centre Seebacher, a effectué le secrétariat éditorial.

Merci à Erica Mannucci et à Michel Delon de nous avoir fait profiter de leurs précieuses connaissances sur Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour.

Le texte édité est celui de l’édition originale (Paris, Ouvrier, 1801), d’après l’exemplaire numérisé par la Bibliothèque nationale de France, disponible sur Gallica. L’orthographe a été modernisée. Plusieurs fautes ont été corrigées. Sauf exception, la ponctuation d’origine a été maintenue. Dans les annotations, les précisions sur le sens des mots sont souvent reprises du TLFi mis en ligne par le CNRTL.

Préface

La Femme grenadier est un roman-mémoires qui donne la parole à une jeune noble. Contrainte par la Révolution de quitter le couvent où elle a été élevée, Hortense a pour seul appui sa gouvernante Mme Bontems, puisque sa mère est morte en lui donnant le jour, que son père le marquis de Chabry a quitté la France pour s’opposer à la Révolution et qu’elle est sans nouvelles de son frère. Dorimond, un ancien secrétaire de son père, prend les deux femmes sous sa protection et les conduit chez lui, à Paris, en leur demandant de cacher leur identité. La belle-mère de Dorimond, Mme Lavalé, est en effet une révolutionnaire acharnée, qui ne manque pas un débat dans sa section ou à la Convention et qui n’hésiterait pas à dénoncer la fille d’un émigré. Le péril augmente encore lorsque le frère d’Hortense vient lui aussi se réfugier dans la famille de Dorimond, déguisé en jeune femme. Cependant, Hortense et son frère peuvent compter sur l’amitié de Dorothée, la fille de Dorimond et du jeune Lavalé, le vertueux neveu de la terrible patriote…

Gacon-Dufour et La Femme grenadier

Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour est née en 1753 et elle est morte en 1835 à Paris. Elle a publié ses premiers ouvrages à partir de 1787, deux ans avant le début de la Révolution française : deux romans et surtout un Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin en réponse à un texte du Chevalier de Feucher. Pendant la Révolution, elle vit à la campagne à proximité de Paris, d’abord à Nogent-sur-Marne, puis à Brie-Comte-Robert. C’est à cette période qu’elle commence à s’intéresser à l’économie rurale et domestique. Elle collabore à la rédaction de la Bibliothèque physico-économique pendant quelques années. Le tournant du siècle marque le début d’une activité littéraire beaucoup plus intense. Elle défend à nouveau la cause des femmes en 1801, dans une polémique vraisemblablement concertée avec son ami Sylvain Maréchal. Elle aide ce dernier à publier certains de ses derniers textes, elle est présente à son chevet lorsqu’il meurt en 1803 et elle écrit la notice biographique publiée en tête de son ouvrage posthume, De la vertu (1807). En 1805, elle publie un ouvrage intitulé De la nécessité de l’instruction pour les femmes. Son féminisme, l’abondance de ses écrits et un goût prononcé pour la philosophie lui attirent de nombreuses critiques d’écrivains ou de journalistes. Elle écrit une dizaine de romans, dont La Femme grenadier en 1801, et quelques ouvrages historiques. Mais elle rencontre surtout le succès avec ses ouvrages d’économie rurale et domestique. Ces livres essentiellement pratiques cherchent à transmettre un savoir susceptible d’améliorer le sort des paysans et des femmes dans leurs foyers.

Dans la préface du roman Les Dangers de la prévention (1806), Gacon-Dufour présente sa conception du genre romanesque. Elle explique que le roman doit s’attacher à avoir un fond de vérité. Elle cite en exemples Don Quichotte et Gil-Blas, en indiquant que les personnages caractérisant ces romans pourraient se trouver dans la réalité. Selon elle, les romans doivent être utiles à la société. Elle prend l’exemple de la comédie qui permet de « corriger les mœurs par le rire » comme l’ont fait Plaute, Térence et Molière. Elle indique par la suite que tous ses romans tendent vers ce but : ils comportent des enseignements utiles.

On ne connaît qu’une seule édition de La Femme grenadier, publiée au début de l’année 1801 (an IX) chez le libraire Ouvrier, rue Saint-André-des-Arts. Le Journal typographique et bibliographique annonce la publication de ce roman le 25 nivôse an IX (15 janvier 1801).

Il n’est fait aucune mention du nom de l’auteur, mais plusieurs indices permettent de le deviner. La page de titre, à défaut de cette information, indique en effet ses romans antérieurs : L’Homme errant fixé par la raison, ou Lettres de Célidor et du marquis de Tobers (1787), Les Dangers de la coquetterie (1788) et Georgeana, ou la Vertu persécutée et triomphante (1797). D’autre part, une « Revue historique de toutes les Jeannes [sic] célèbres » de « Sylvain M*** » (c’est-à-dire Sylvain Maréchal) adjointe à la fin de l’édition originale du roman donne un indice supplémentaire. La « Patronne de Céans » est nommée « Jeanne D*** » et le mot anonymé doit rimer avec « amour » : on reconnaît Jeanne Dufour.

Sylvain Maréchal joue un rôle plus important encore dans cette publication. La Femme grenadier semble en effet répondre à son roman La Femme abbé, publié quatre mois plus tôt et annoncé par le Journal typographique le 1er vendémiaire an IX (23 septembre 1800). On sait grâce aux travaux d’Erica J. Mannucci que les deux auteurs se connaissent et sont bons amis depuis les années précédant la Révolution.

Mais La Femme grenadier prend surtout place dans une série de textes plus connus : Sylvain Maréchal publie le 15 nivôse an IX (5 janvier 1801) le Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes. Son texte reçoit deux réponses, dont une de Mme Gacon-Dufour, intitulée Contre le projet de loi de S… M… portant défense d’apprendre à lire aux femmes par une femme qui ne se pique pas d’être une femme de lettres et publiée un mois plus tard, le 15 pluviôse an IX (4 février 1801).

La polémique qui oppose alors ce duo d’écrivains fait l’objet d’interprétations diverses. Plusieurs commentateurs disent que la réponse de Gacon-Dufour s’accorde avec le texte de Maréchal sur un point essentiel : la place de la femme serait à la maison. Erica J. Manucci considère au contraire que, au vu de l’amitié qui liait les deux auteurs, la proximité de ces deux publications doit être interprétée comme un plan concerté dont le but était de faire parler de la question de l’éducation des filles, alors même que cette question était complètement absente des réformes de l’instruction publique que Chaptal, le ministre de l’Intérieur de Napoléon Bonaparte, était en train de préparer. En publiant chacun un roman et un essai dont le thème principal est l’éducation et la place des femmes dans la société, les deux auteurs, plutôt que de rendre publique une réelle divergence d’opinions, veulent mettre sur la place publique la question de la place des femmes dans une société en pleine réorganisation.

Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799). Au moment où La Femme grenadier est publiée, à peine plus d’un an plus tard, il ne remet pas encore en question la République, mais se présente au contraire comme son principal défenseur. L’héritage de la Révolution est revendiqué, dans la prolongation du consensus que le pouvoir a tenté d’imposer après la chute de Robespierre, en juillet 1794 : il faut dénoncer la période appelée « la Terreur » pour exclure du jeu politique ceux qui voudraient revenir à des politiques plus radicales, tout en refusant la parole aux royalistes. En vérité, Bonaparte tente de rallier à lui les royalistes et s’apprête à réconcilier la France avec l’Église catholique par le Concordat, qui sera signé en juillet 1801.

La Révolution dans le roman

L’action du roman se déroule entre 1793 et 1794. Plusieurs éléments permettent de la situer dans le temps historique. Au chapitre III est mentionné le comité de guerre, institution caractéristique de la période. À partir du chapitre XIX apparaît Philippeaux. Seul personnage historique du roman, il a été guillotiné avec les dantonistes le 16 germinal an II (5 avril 1794). Sa mort est évoquée par la narratrice au dernier chapitre. La seule date explicitement mentionnée est celle du « neuf thermidor », au chapitre XXII : il s’agit du 9 thermidor an II (27 juillet 1794), jour de l’arrestation de Robespierre et de la fin de ce qui a été appelé a posteriori « la Terreur ».

Les lieux évoqués dans le roman sont relativement précis. Le couvent d’où sort Hortense est situé à Hieres. Deux villes portent aujourd’hui ce nom, l’une dans l’Isère, l’autre dans le Var, à moins qu’il ne s’agisse d’une orthographe ancienne d’Yerres, dans l’Essonne, plus près de Paris. Gacon-Dufour utilise une initiale suivie de points de suspension pour nommer l’endroit où les personnages se réfugient, à deux heures de route de Paris : J… (probablement Juvisy). Ce procédé romanesque courant au xviiie siècle permet de faire comme si l’histoire racontée était vraie et qu’il fallait taire certains noms pour protéger l’anonymat des protagonistes.

Plusieurs villes ou régions sont également mentionnées, peignant ainsi un fond historique authentique. L’ouest de la France est parcouru par les personnages : Hortense et Lavalé croisent des chouans, paysans insurgés luttant contre la Révolution de 1791 à 1799. Le jeune Durand, ami de Saint-Julien, conduit son bataillon vers la Vendée pour participer à la guerre civile opposant républicains et royalistes. Rennes est plusieurs fois sur la route d’Hortense : ville partisane des Girondins, donc opposée à la Convention dominée par les Montagnards, elle est en état de siège, ce qui empêche Hortense d’y entrer de nuit au chapitre XXI. Une fois devenue grenadier, Hortense doit passer par Versailles pour y recevoir une feuille de route. En ce qui concerne Paris, plusieurs éléments réels cadrent le récit. La barrière du Trône, appartenant à l’enceinte fiscale construite en 1785 autour de la ville, et le district de l’église des Enfants-Trouvés, appartenant à l’un des seize quartiers qui découpent Paris pendant la Révolution, sont évoqués au chapitre VI.

L’effet de réel du roman passe surtout par la peinture du quotidien pendant la Révolution, entre le tambour de la marche militaire qui réveille Hortense ou les cris informant de l’évolution de l’armée qui créent des attroupements dans les lieux publics. Mme Lavalé est l’exemple de la patriote qui « serait tombée malade de chagrin, si elle avait manqué une occasion d’entendre politiquer ». Hortense et son frère, victimes de la Révolution, incarnent la classe visée par ce mouvement historique, la noblesse. Leur père a quitté la France, comme de nombreux nobles après la chute de la monarchie en 1792. Considérés alors comme lâches, traîtres, et condamnés à mort s’ils refusaient de rentrer en France comme l’ordonnait le décret de 1791, ces émigrés voyaient leurs biens confisqués et leurs parents inquiétés. D’où la désillusion d’Hortense qui, ayant rêvé d’une certaine vie en sortant du couvent, comprend grâce à Dorimond qu’elle ne possède plus rien venant de son père et qu’elle doit cacher son nom. Plus loin, Durand lui fait lire un décret stipulant qu’« aucun ex-noble, aucun étranger ne peut habiter Paris, ni les places fortes, ni les villes maritimes, pendant la guerre ». Le contrôle d’identité, utilisé pour faire barrage aux émigrés royalistes, prend une place importante dans le récit. Effectivement, entre carte de sûreté et passeport, la difficulté des déplacements dans la capitale et l’ensemble du territoire se ressent. Au chapitre VI, il est impossible de quitter Paris sans que Saint-Julien n’ait trouvé de carte de sûreté, il achète alors celle d’un homme qui lui ressemble. Dorimond, au chapitre X, quitte la capitale en urgence, le dernier jour d’évacuation des nobles, après de nombreuses démarches pour obtenir une « lettre de passe », grâce aux « bons offices du président ».

Plusieurs personnages, Durand, Saint-Julien, Lavalé et Hortense, intègrent l’armée républicaine, défendant alors les acquis de la Révolution contre les Vendéens et les puissances étrangères. Différentes raisons les poussent vers les armes. Saint-Julien est convoqué avec une vingtaine d’autres jeunes hommes du village à se battre pour la République, mais il pense racheter ainsi la lâcheté de son père, voire de la noblesse elle-même. Hortense, elle, désire rejoindre son frère et, plus encore, suivre l’homme qu’elle aime. Elle se présente déguisée en homme au commandant qui hésite à la faire grenadier plutôt que chasseur, du fait de sa petite taille. À travers ces différents parcours, Gacon-Dufour présente plusieurs facettes de l’armée et de son quotidien. Différents grades et ordres militaires tracent un arrière-plan hiérarchique, notamment quand Hortense passe de « jeune grenadier » à « caporal ». D’autres éléments concrets sur l’organisation de la guerre ponctuent le récit, comme la levée en masse ou le don patriotique que fait Saint-Julien au chapitre VII.

Ainsi Gacon-Dufour construit une œuvre dont le décor se veut authentique : les nombreux détails historiques dépeignent la Révolution française à différents niveaux, du couvent au camp de guerre, de la noblesse à l’armée, de Paris à Juvisy et à Rennes.

L’engagement républicain

À l’époque où Gacon-Dufour écrit le roman, la période révolutionnaire qui précède la chute de Robespierre servait de repoussoir et était présentée comme une période historique caractérisée par le fanatisme des révolutionnaires radicaux. Il s’agissait donc, selon l’opinion commune, de revenir à la modération et la conciliation. La Femme grenadier semble, à première vue, s’intégrer dans ce mouvement. En effet, l’auteur met en scène un certain nombre de personnages caractérisés par la radicalité de leurs positions politiques et idéologiques. On peut citer, à titre d’exemple, le personnage du père de l’héroïne dont le choix de l’émigration est vivement critiqué par l’auteur et qualifié d’antipatriotique dans la première partie du roman. Le personnage de Mme Lavalé, à l’inverse, représente l’archétype de la patriote radicale, prête à sacrifier, elle aussi, ses devoirs familiaux à ses idéaux révolutionnaires. En dénonçant ainsi les abus commis par les deux camps qui s’affrontaient pendant la Révolution, les républicains et les royalistes, Gacon-Dufour fait l’éloge d’une position intermédiaire, fondée sur le compromis. Elle critique également les abus qui ont eu cours dans les deux camps opposés à travers la vieille dévote qui loge Hortense et Lavalé au chapitre XV. La narratrice explique le comportement de cette femme à la fois par un attachement à l’Église qui la détourne des sentiments humains qu’elle devrait avoir et par les abus des soldats de l’armée de la République qu’elle a logés précédemment et qui, selon elle, en auraient profité pour la voler. Ainsi, Gacon-Dufour dénonce l’écueil du fanatisme, d’où qu’il provienne.

Pour autant, cet engagement en faveur de la modération, de la clémence et de la patrie n’exclut pas que Gacon-Dufour se positionne très clairement en faveur des idéaux prônés par les révolutionnaires français, que le Consulat commence à remettre peu à peu en question à l’époque de l’écriture du roman : la disparition de la société d’ordre, l’égalité des hommes entre eux et la nécessité d’une rupture avec l’Église. L’éloge de la modération ne consiste donc pas, comme chez beaucoup d’auteurs de la même époque, à condamner la période historique dans laquelle elle place ses personnages et à remettre en cause les idées prônées par les révolutionnaires. Au contraire, l’une des grandes originalités de ce roman est de décrire la période qui a été appelée rétrospectivement « la Terreur » sans jamais utiliser ce terme dans ce sens. Ainsi, malgré la critique des abus des révolutionnaires, l’ensemble du roman met en valeur l’engagement des différents personnages au service de la République. Le mot « terreur » n’apparaît que deux fois : au chapitre I puis au chapitre II. Il s’agit certes d’exprimer les sentiments de la narratrice quand elle redoute l’action des autorités révolutionnaires, mais dans cette partie du texte, elle est encore pleine des préjugés aristocratiques qu’elle abandonne par la suite.

La perte des préjugés aristocratiques est justement un des grands enjeux de ce roman. En ce sens, on peut parler de roman d’apprentissage. En effet, Gacon-Dufour met en scène une jeune noble à peine sortie du couvent, promise, dans la société de l’Ancien Régime, à un avenir radieux et découvrant que la Révolution a mis à mal ses rêves de gloire. Mais la rencontre de personnages non nobles chez qui elle découvre de grandes qualités morales lui permet peu à peu de renoncer aux préjugés de sa caste. Elle découvre que la séparation en ordres ne repose pas sur une différence de valeur entre les individus de différents états, mais sur une séparation artificielle et arbitraire dont le seul critère est l’hérédité. Toute la première partie du roman relate cette prise de conscience d’Hortense tandis que la seconde partie met en scène les conséquences pratiques de cette prise de conscience : l’engagement de l’héroïne en faveur de la Révolution, sans pour autant tomber dans la détestation de ceux qui tentent de conserver l’ordre ancien.

La conviction qu’Hortense acquiert de l’égalité des hommes entre eux est rendue manifeste par de nombreux changements d’identité dans le roman. Les personnages ne cessent de changer de nom, de filiation et de position sociale. Le frère de la narratrice est d’abord le vicomte de Chabry. Il se déguise et devient Angélique, nièce de Dorimond, puis se fait passer pour Blançai son neveu, avant de prétendre qu’il est le neveu de Mme Bontems, la gouvernante d’Hortense qui deviendra elle-même Mme Daingreville. Pour finir, il se choisit lui-même un nouveau nom, Saint-Julien. Ces changements de nom correspondent à des changements d’état : l’aristocrate devient paysan puis soldat. Lavalé, membre de la Garde républicaine au début du roman, était, avant la Révolution, avocat au parlement de Paris. Il se déguise un moment en domestique et devient finalement grenadier dans l’armée républicaine. Cependant, la personnalité de ces héros ne change pas. Les changements d’identité apparaissent donc comme un moyen pour Mme Gacon-Dufour de montrer que ce qui fait la valeur d’un homme n’est pas la place qu’il occupe dans la société, mais son individualité propre. Ce faisant, elle affirme l’égalité naturelle de tous les hommes entre eux.

La défense de l’égalité explique en partie son insistance sur le choix de la conciliation dans la résolution des conflits entre les deux camps qui s’affrontent dans le roman. En effet, si les hommes sont égaux entre eux, alors la haine des roturiers à l’égard des nobles n’est pas plus légitime que le mépris des nobles pour les membres du tiers état, de même que la haine des différents camps de la guerre de Vendée qu’elle met en scène dans la seconde partie du roman. Hortense elle-même est née noble, ce qui ne l’empêche pas de pouvoir aimer un roturier et de pouvoir être aimée de lui en retour. La modération que prône Gacon-Dufour prend la forme d’un appel à la réconciliation, mais cette réconciliation prend une forme tout à fait différente de celle prônée par Napoléon à l’époque de l’écriture du roman. Il ne s’agit pas de rallier les royalistes pour obtenir un soutien politique fort, mais de fondre toutes les contradictions qui divisent l’opinion française, en mettant les individus face à un fait indéniable : l’égalité effective des hommes entre eux. Le roman cherche à convaincre des bienfaits du renversement de l’ordre ancien, plutôt que de l’imposer par la force. Cette méthode trouve d’ailleurs un écho dans le roman lorsque Hortense, par la clémence, convertit tout un village ainsi que son père à la cause de la République.

Les réflexions de la narratrice au sujet de la liberté de la presse vont dans le même sens (chapitre XXI). Si elle condamne les pamphlets politiques qui pullulent en cette période révolutionnaire, ce n’est pas pour faire taire une opposition incommode, mais parce qu’elle estime que ces textes, loin de rechercher le bien commun, manifestent l’orgueil de leurs auteurs. Leur violence, dit-elle, « allume dans la société les torches de la discorde, qui arme le frère contre le frère ». Ils sont donc nuisibles à la patrie dans la mesure où ils alimentent une haine qui sépare des individus qui devraient au contraire s’allier pour défendre leur pays. Une fois encore, Gacon-Dufour veut favoriser l’union plutôt que la division qui caractérisait la société d’ordres.

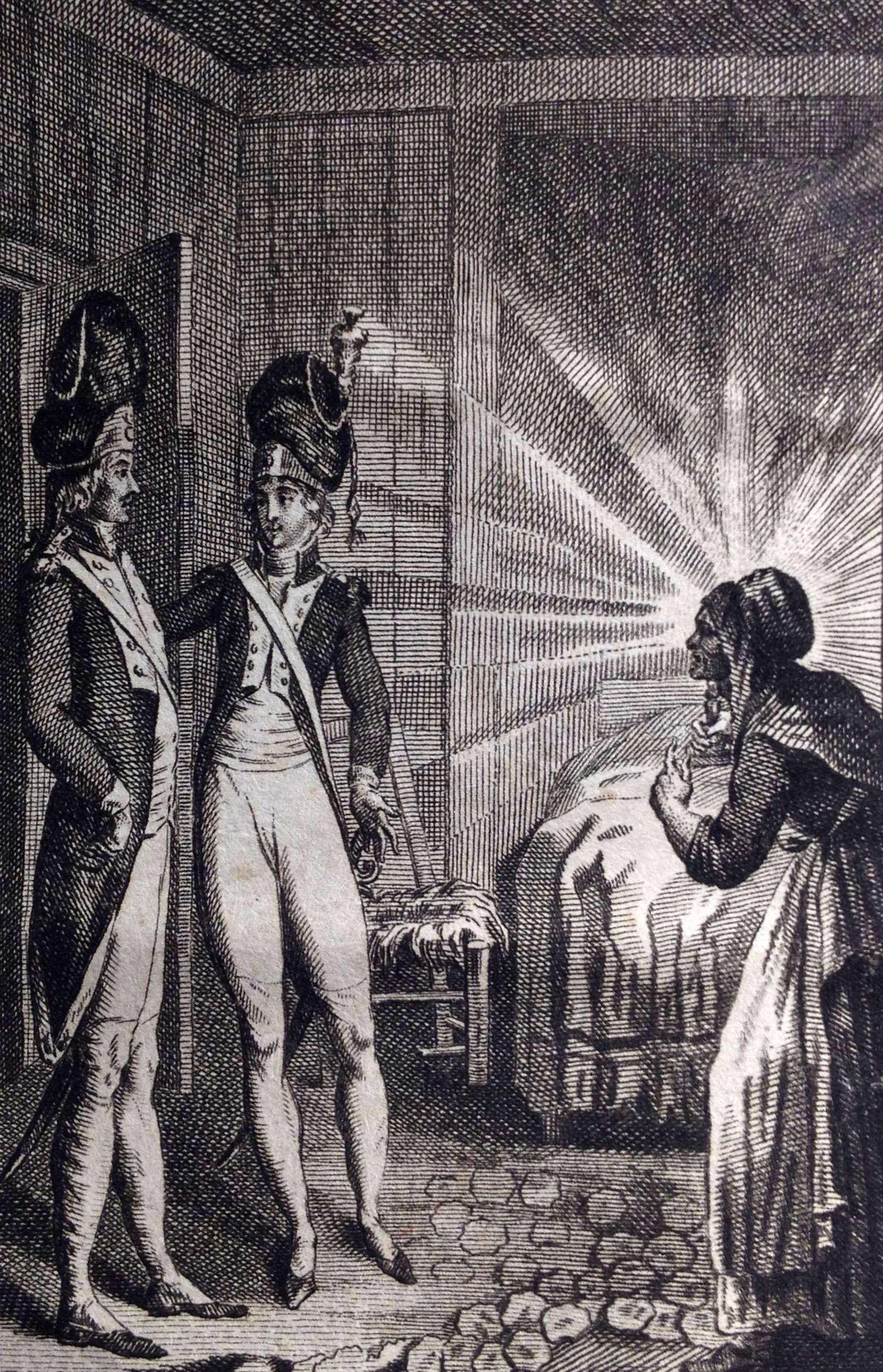

Il reste pourtant un point sur lequel Mme Gacon-Dufour fait preuve d’une grande radicalité : la critique de l’Église et des religions en général. Il est à ce titre intéressant de noter que le seul personnage que la narratrice condamne sans rémission est un curé de village qui profite de la crédulité du peuple pour s’enrichir. De même, elle prononce des phrases très virulentes à l’égard des prêtres qu’elle accuse de tromper les gens (notamment au chapitre XIII). Globalement, les membres du clergé sont, dans le roman, décrits comme des êtres faux et doubles. Alors que sur d’autres sujets Gacon-Dufour dissimule ses divergences d’opinions avec le pouvoir en subvertissant la terminologie dont usent les penseurs dominants de l’époque, elle s’oppose directement, sur la question de la religion, avec la décision de Napoléon de se réconcilier avec l’Église romaine. Le frontispice de l’édition de 1801, représentant la vieille dévote qui loge mal Hortense et Lavalé au chapitre XV, peut d’ailleurs être considéré comme une parodie d’image religieuse.

L’héritage des Lumières

La narratrice de La Femme grenadier fait plusieurs fois référence à d’autres œuvres littéraires. Au deuxième chapitre, les personnages vont à l’opéra assister à une représentation de La Rosière républicaine. Si la musique est de Gétry, le livret est de Sylvain Maréchal et cet opéra de 1793 est également connu sous les titres La Fête de la Vertu et La Fête de la Raison. Tout en renforçant l’ancrage historique du roman, ce choix permet à Gacon-Dufour de rendre hommage à son ami et de mettre en avant ce qu’elle défend comme lui : le culte de la Raison contre le fanatisme. En faisant de Mme Bontems un « second mentor » au chapitre IV, Gacon-Dufour pense sans doute davantage aux Aventures de Télémaque de Fénelon (1799) qu’à l’Odyssée d’Homère : elle souligne ainsi l’ambition pédagogique et morale de son propre texte, et revendique l’héritage du siècle des Lumières. L’œuvre de Voltaire est plusieurs fois évoquée : avec Candide et Zadig. Dans le chapitre VI, Gacon-Dufour cite presque mot pour mot la conclusion de Candide. Mais quand elle écrit « Nous cultiverons notre jardin », elle ajoute « comme la jardinière de Vincennes », préférant une référence inattendue à un roman écrit par une femme : La Jardinière de Vincennes de Gabrielle Suzanne de Villeneuve (1753). Enfin comme pour conclure le roman sur une note philosophique, Saint-Julien se compare à Zadig.

Le roman de Gacon-Dufour s’inscrit aussi dans une tradition rousseauiste. La plupart des personnages se distinguent par leur sensibilité. Pour les Lumières, la sensibilité n’est pas une qualité caractéristique de la gent féminine, c’est-à-dire une forme de faiblesse de sentiments et d’esprit ou de manque de pudeur. Bien au contraire, la sensibilité telle qu’elle est théorisée par Rousseau est une valeur élémentaire de ce qui est humain. On retrouve chez Gacon-Dufour cette volonté de faire évoluer l’idée de sensibilité et de la sortir de la sphère féminine. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles deux personnages masculins sont présentés comme des modèles de sensibilité. Le général est au sommet de la hiérarchie guerrière : on s’attend à trouver la description usuelle d’un personnage strict et distant, mais au lieu de cela, il est très humain, sincère et sensible. Telle qu’elle est présentée chez Rousseau et Gacon-Dufour, la sensibilité est avant tout une véritable faculté réflexive qui nourrit et dynamise la raison humaine.

L’idée de la sensibilité s’accompagne bien souvent d’une réflexion sur l’amitié qui est un thème central du roman. L’amitié, pour Rousseau, est à la fois un don et un risque. Le risque vient de l’arrachement à l’attachement initial. La douleur liée à la séparation est un thème très présent dans l’œuvre. En effet, la protagoniste est à plusieurs reprises séparée des personnes qu’elle aime et elle en souffre terriblement.

Les personnages du roman de Gacon-Dufour sont donc des êtres sensibles, c’est-à-dire des êtres pour lesquels les élans du cœur ont autant sinon plus de valeur que les jugements de la raison et pour lesquels l’amour et l’amitié sont des données fondamentales : c’est grâce à l’amour qui les lie que les personnages accèdent au bonheur. Il existe deux types d’amour dans le roman : l’amour naturel qui naît des liens du sang et l’amour choisi pour des personnes étrangères au cercle restreint de la famille. Loin de s’exclure l’un l’autre, ces deux types d’amour sont mis sur le même plan : l’amour d’Hortense pour son frère, amour a priori, a la même valeur que celui qu’elle éprouve à l’égard de Lavalé. Gacon-Dufour n’établit donc pas de liens hiérarchiques en faveur de l’un ou de l’autre. Elle brouille même volontairement les deux par différentes formes d’adoption dans le roman, qu’elles soient réelles ou symboliques. La première adoption symbolique apparaît au chapitre II lorsque Mme Bontems, la gouvernante d’Hortense la prie de la considérer désormais comme une mère de substitution. Dans la suite du roman, elle se fera passer pour la tante d’Hortense et de Saint-Julien. À première vue, l’objectif est de protéger les deux jeunes gens et de camoufler leur identité. Cependant, ce nom de tante qu’ils vont donner à la gouvernante d’Hortense perd, peu à peu, son caractère stratégique et devient, dans l’esprit et le cœur des protagonistes, une vérité : ce qui les unit à Mme Bontems est véritablement ressenti comme un rapport de famille et les jeunes gens continuent à la nommer leur tante alors même que tous les personnages en présence connaissent leur identité réelle. Dans le cas de Célestine, il s’agit du cheminement inverse : Hortense commence par adopter la petite fille et à jouer le rôle de mère alors qu’elle pense qu’elle lui est totalement étrangère et ce n’est qu’à la fin du roman que l’on apprend qu’elle est en réalité sa sœur. De plus, lorsque Dorothée décide de l’adopter légalement, elle devient officiellement la mère de la sœur de l’homme qu’elle a épousé. On voit donc que Gacon-Dufour opère une confusion entre les liens familiaux et les liens d’amour, ce qui a une grande portée symbolique : il s’agit de montrer que c’est l’amour qui, pour elle, est à l’origine de la notion de famille et non un quelconque hasard de la nature. Or, comme on le disait, cela n’équivaut pas à renier les liens du sang. Au contraire, elle opère une sorte de synthèse entre l’amour imposé par la société et l’amour volontaire. Lorsque, à la fin du roman, tous les personnages sont réunis dans la maison de J..., il semble que nous assistions comme à une grande réunion de famille. Ainsi, le jeu sur les liens de famille que met en place Gacon-Dufour ajoute à son idéal politique d’égalité une dimension supplémentaire : l’union entre les hommes ne peut être réalisée que par le biais de l’amour qu’ils se portent les uns aux autres.

Enfin, une dernière conséquence de l’importance pour Gacon-Dufour de la sensibilité est la mise en place, par la romancière, d’une ébauche de philosophie morale dont la manifestation la plus évidente dans le roman est la manière dont est traitée la question de l’équilibre entre devoir public et devoir privé. L’analyse de la figure du père nous permet de nous faire une idée des rapports que les deux types de devoirs établissent entre eux. Dès le début du roman, le marquis de Chabry nous est présenté comme l’archétype de l’aristocrate imbu de sa propre supériorité de classe. La narratrice critique à de nombreuses reprises le choix politique de son père. Pourtant, lorsqu’elle le reconnaît au chapitre XVIII dans l’homme qui s’est insurgé contre son autorité et qu’elle a emprisonné dans le chapitre précédent, elle met tout en œuvre pour le faire libérer, ce qui la met en contradiction avec son devoir de grenadier de l’armée républicaine : en tant qu’ennemi récidiviste, il devrait être exécuté. Ce faisant, elle fait primer son devoir filial, qui repose sur l’amour qu’elle porte à son père, sur son devoir public. Gacon-Dufour présente cette décision comme un bien tout en la rendant compatible avec l’intérêt public : son humanité poussera précisément son père, qui ne l’a pas reconnue, à abandonner ses préjugés aristocratiques : face à l’humanité du grenadier, qui est pourtant le représentant du parti contraire, il s’avoue vaincu et reconnaît la valeur des hommes contre lesquels il combat. À travers la conversion de ce personnage, Gacon-Dufour affirme le fait suivant : c’est en suivant les mouvements du cœur, qui fondent le devoir privé, qu’on remplit son devoir public avec le plus d’efficacité. En d’autres termes, il s’agit pour la romancière de montrer que le fait de suivre sa propre sensibilité est le moyen le plus propre à favoriser l’avènement d’une société juste dans laquelle le bonheur de chaque individu peut être réalisé.

La cause des femmes

Dans ce roman comme dans le reste de son œuvre, Gacon-Dufour accorde une place très importante à la question du rôle des femmes dans la société de la fin du xviiie siècle. Elle y expose ses arguments en faveur de l’éducation des femmes et de leur accès à la sphère publique.

Selon Gacon-Dufour, le rôle de la femme dans la société est double. Le premier de ces rôles est lié à l’espace privé et à l’équilibre familial : la mère, figure d’éducation importante, apparaît dans le roman comme celle qui est chargée de guider l’enfant. Les mères biologiques étant absentes, c’est la dimension sociale du rôle maternel qui est mise en lumière. Célestine, enfant du marquis de Chabry née hors mariage, est élevée avec les plus grands soins par Hortense puis par Dorothée. Mme Bontems, la gouvernante d’Hortense, choisit d’assurer un rôle maternel auprès de sa maîtresse, puis de son frère. La femme joue donc un rôle d’éducatrice pour ses enfants, qu’elle guide jusqu’à ce qu’ils deviennent eux-mêmes autonomes et vertueux. Ce rôle éducatif de la femme prend une autre forme dans le roman : la narratrice se charge en effet de l’éducation de la destinataire du récit, qui porte le nom symbolique d’Élévélina. Déclaration de maître à élève, de femme à femme, voire d’une femme aux femmes, ce roman montre tout ce qu’une femme rusée, volontaire, courageuse et sensible peut accomplir dans un contexte politique difficile. Élévélina est associée à plusieurs reprises aux refuges de paix qui ont abrité la narratrice au cœur de ce monde mouvementé, d’abord le couvent où les deux jeunes filles ont grandi, puis le village converti par Hortense dans lequel elles sont réunies quatre mois, enfin la propriété de J… qu’Élévélina est invitée à visiter, lieu où sont abolis les préjugés de classes et de genres, ouvrant ainsi la fin du roman sur cette future réunion et la continuité d’un bonheur alors commun, dans un lieu idéal.

Mais le rôle de la femme dans la société tel que l’envisage Gacon-Dufour ne se limite pas à la sphère privée ou à la sphère féminine. Le thème du travestissement vise au contraire à revendiquer l’ouverture de l’espace public à la femme. Le titre même du roman, La Femme grenadier, associe au nom « femme » un substantif masculin dont il n’existe aucun équivalent féminin. On est d’emblée informé qu’un personnage féminin prendra des attributs ordinairement réservés aux hommes, ceux de la guerre.

Deux personnages se trouvent dans la nécessité de se travestir. Le vicomte de Chabry se fait passer pour une femme parce qu’il doit cacher son identité. Hortense prend des vêtements d’homme pour être acceptée comme soldat. Avec cette idée du travestissement, Gacon-Dufour transgresse la distinction traditionnelle entre l’homme et la femme, fondée sur une répartition des rôles dans la société et une répartition des aptitudes. En faisant d’Hortense un grenadier remplissant parfaitement son rôle de soldat, Gacon-Dufour met en valeur le caractère purement social et non naturel de cette répartition des rôles. À première vue, la romancière nie donc toute distinction réelle entre l’homme et la femme et cherche à le montrer en inventant ce personnage de femme soldat.

Cependant, il semble que cette affirmation doive être nuancée. On constate en effet une différence entre ces deux travestissements, c’est-à-dire entre le passage d’homme à femme à celui de femme à homme. Dans le cas du vicomte, le travestissement n’est pas concluant : au chapitre III, la narratrice nous indique que le vicomte est aussi beau en homme qu’il est laid en femme. En revanche, Hortense grenadier n’est remarquable que par sa petite taille. De même, tandis que Dorothée, instinctivement, sent que le vicomte est un homme, Hortense, elle, n’est pas découverte. Quand elle suscite le désir d’un autre soldat, c’est en tant qu’homme et non en tant que femme !

Mais tout en étant l’égale des hommes par sa valeur guerrière, le grenadier Hortense se distingue par des qualités qui, pour Gacon-Dufour, sont spécialement féminines. Le Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin publié en 1787 développe l’idée que la femme possède une nature qui lui est propre et dont les principales qualités sont la pudeur et la douceur. C’est justement cette douceur que met en œuvre le grenadier Hortense pour soumettre le village qu’elle a la charge d’attaquer, ce qui se révèle extrêmement efficace et lui vaut les félicitations de ses supérieurs. Dès lors, la défense du droit des femmes de participer à tous les événements de la vie publique, y compris la guerre, prend une autre signification : ce n’est pas parce qu’elle est, par nature, semblable à l’homme que la femme est utile à la société, mais parce que, justement, elle est différente. Ainsi, plutôt qu’un rapport de concurrence, c’est un rapport de complémentarité que l’homme et la femme entretiennent. Mais cette complémentarité ne consiste pas en un partage des rôles qui reléguerait la femme à l’espace privé tandis que l’homme aurait la charge de l’espace public : elle se joue au sein de tous ces espaces simultanément.

Reste que c’est la jalousie des hommes qui les pousse à refuser à la femme un rôle dans l’espace public. À la fin du chapitre XIX, le sage Philippeaux conseille à Hortense de se retirer du milieu masculin qu’est l’armée et de garder le silence sur ses réussites guerrières, concluant que dans l’état actuel des préjugés masculins, « on ne voudrait voir que l’amante pour oublier l’héroïne ».

Ces rôles que Gacon-Dufour accorde à la femme justifient qu’elle se penche plus particulièrement sur la question de l’éducation des femmes. Dès le début du roman, Gacon-Dufour s’oppose à l’éducation religieuse imposée aux femmes durant l’Ancien Régime et se place de ce point de vue du côté de la Révolution. Hortense sort du couvent pleine de préjugés aristocratiques et tout à fait ignorante des événements révolutionnaires qui agitent le pays. Il y a plus grave : elle s’ennuie fermement, n’ayant appris au couvent aucune occupation utile. Au chapitre X, elle reçoit quelques leçons de Lavalé et de Dorothée. L’un lui apprend les sciences, l’autre les travaux manuels. Le roman fait donc écho à la réponse qu’elle donne au Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes de Sylvain Maréchal, publiée peu après le roman, dans laquelle elle soutient que l’ignorance forge le malheur de la femme et considère la lecture comme nécessaire pour faire émerger les vertus morales qui feront de la femme une bonne citoyenne de la République. Gacon-Dufour exprime donc dans La Femme grenadier une opinion qui lui est chère : la femme doit être éduquée pour réaliser dans le monde les potentialités que recèle sa nature. Autrement, les hommes courent le risque de faire des femmes non seulement de mauvaises mères, et donc de mettre en danger la formation des futurs citoyens, mais également de se priver d’une aide précieuse dans les affaires publiques, quelles qu’elles soient : le développement de la science, des arts ou de la guerre.

Par l’éducation, la femme devient utile à la société. Cette dernière a donc tout intérêt à former des femmes intelligentes et sensibles, capables de mettre leurs connaissances et leurs expériences au profit du progrès social. Or, pour Gacon-Dufour, le progrès social consiste à rendre effectif le principe d’égalité entre les hommes qui, seul, permet d’assurer le bonheur du plus grand nombre. On peut donc considérer que son combat pour le droit des femmes n’a pas sa fin en lui-même : il n’est qu’un jalon pour accéder à la réalisation d’un idéal plus grand, celui de la Première République. Ce qui importe, c’est de permettre que les hommes vivent dignement et égaux entre eux, non seulement en droit, mais en fait.

Chronologie

1753 : naissance de Marie Armande Jeanne Gacon.

1787 : elle publie un Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin en réponse à un texte du Chevalier de Feucher qui accuse les femmes d’être cause de la dégradation des mœurs. La même année, elle publie son premier roman, L’Homme errant fixé par la raison. On suppose que c’est également de cette période que date son amitié avec Sylvain Maréchal.

1788 : second roman, Les Dangers de la coquetterie.

1789 : début de la Révolution française. Suite à un premier mariage, elle est connue sous le nom de Madame d’Humières et elle vit à Nogent-sur-Marne. Pendant la Révolution, elle collabore à la rédaction de la Bibliothèque physico-économique.

1794 : chute de Robespierre. Dans les mois qui suivent, Marie Armande Jeanne se remarie avec Jules-Michel Dufour de Saint-Pathus, avocat au Parlement de Paris. Elle devient donc Madame Gacon-Dufour. Elle vit alors à Brie-Comte-Robert.

1797 : elle écrit un nouveau roman, Georgeana, ou la Vertu persécutée et triomphante, après neuf ans d’interruption de son activité romanesque.

1799 : prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte. Début du Consulat.

23 septembre 1800 : Sylvain Maréchal publie La Femme abbé.

5 janvier 1801 : Sylvain Maréchal publie un texte intitulé Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes.

15 janvier 1801 : Gacon-Dufour publie La Femme grenadier. Elle publie trois autres romans en 1801 et 1802.

4 février 1801 : Gacon-Dufour publie Contre le projet de loi de S. M. portant défense d’apprendre à lire aux femmes.

1803 : décès de Sylvain Maréchal. Gacon-Dufour est à ses côtés. Elle écrit sa biographie, qui est publiée en 1807 en tête de son ouvrage posthume, De la vertu.

1804 : début du Premier Empire.

1804 : Gacon-Dufour publie un Recueil pratique d’économie rurale et domestique, premier d’une longue série de manuels pratiques, parmi lesquels le Manuel de la ménagère à la ville et à la campagne (1805), le Dictionnaire rural raisonné (1808) et le Manuel du parfumeur (1825).

1805 : De la nécessité de l’instruction pour les femmes, troisième et dernier essai sur les femmes.

1806 : Les Dangers de la prévention, roman.

1806-1808 : elle publie plusieurs textes sur la cour au temps des rois, dont une Correspondance inédite de Mme de Châteauroux (1806).

1815 : chute de Napoléon. Restauration.

1818 : Gacon-Dufour publie son dernier roman, L’Héroïne moldave.

1827 : elle publie son dernier ouvrage pratique, le Manuel théorique et pratique du savonnier.

1835 : décès à Paris.

Bibliographie

Édition originale

Gacon-Dufour, Marie Armande Jeanne, La Femme grenadier, Paris, Ouvrier, 1801. En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720842b.

Études

Delon, Michel, « Combats philosophiques, préjugés masculins et fiction romanesque sous le Consulat », Raison présente, nº 67, 1983, p. 67-76.

Fraisse, Geneviève, Muse de la Raison : Démocratie et exclusion des femmes en France, Paris, Gallimard, « Folio histoire », 1995.

Fraisse, Geneviève (éd.), Opinions de femmes : de la veille au lendemain de la Révolution française, Paris, Côté-femmes, 1989.

Gargam, Adeline, Les femmes savantes, lettrées et cultivées dans la littérature française des Lumières ou La conquête d’une légitimité : 1690-1804, Paris, Honoré Champion, 2013.

Krief, Huguette, « Gacon-Dufour, Marie-Armande-Jeanne d’Humières [Paris, 1753 – id. 1835] », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (dir.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013.

Krief, Huguette, « Lectrices de Rousseau dans la querelle des dames (1786-1801) » dans Lectrices d’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003. En ligne : http://books.openedition.org/pur/35562.

Krief, Huguette, « Retraite féminine et femmes moralistes au siècle des Lumières », Dix-huitième siècle, nº 48, 2016, p. 89-101.

Mannucci, Erica Joy, Baionette nel focolare. La Rivoluzione francese e la ragione delle donne, Milano, FrancoAngeli, 2016.

Mannucci, Erica Joy, « Marie-Armande Gacon-Dufour: A Radical Intellectual at the Turn of the Nineteenth Century », dans Lisa Curtis-Wendlandt, Paul Gibbard, Karen Green (dir.), Political Ideas of Enlightenment Women: Virtue and Citizenship, Farnham, Surrey, UK, Ashgate, 2013, p. 79-90.

Martin, Jean-Clément, « Travestissements, impostures et la communauté historienne. À propos des femmes soldats de la Révolution et de l’Empire », Politix, n° 74, 2006/2 (n° 74), p. 31-48. En ligne : https://www.cairn.info/revue-politix-2006-2-page-31.htm.

LA FEMME GRENADIER,

------

------

An IX. 1801.

LA FEMME GRENADIER,

À Élévélina1 son amie.

CHAPITRE PREMIER.

C’est une espèce de confession que vous exigez de moi, mon amie2 ; mais le sentiment qui m’attache à vous depuis ma plus tendre enfance ne calcule point de sacrifice, même celui de l’amour propre qui, je crois, dans notre sexe, l’emporte sur l’amour véritable. Il est inutile que je vous raconte les premiers événements de ma vie, ils vous ont été connus et sont tous à peu près les mêmes, pour de jeunes personnes élevées dans les couvents3. Je ne commencerai mon récit que du jour de notre séparation. L’époque en est mémorable, puisqu’elle date de la suppression de l’asile4 où nous avions passé les plus doux et les plus paisibles moments de notre vie. Votre sort et le mien différaient beaucoup ; vous retourniez dans les bras d’une mère ; la mienne, en me donnant le jour, avait terminé sa carrière. Mon père, entraîné par l’exemple et maîtrisé par les préjugés de sa caste, avait sacrifié le sentiment de la nature à un fol orgueil ; il avait abandonné patrie, famille, tout ce qui attache l’homme sensible, et préféré un faux point d’honneur5. Ma gouvernante était le seul appui qui me restât. J’avais été destinée à prendre le voile dans l’abbaye où je vous ai connue ; mon frère, qui était au collège de Louis le Grand, ne devait me voir qu’après la prononciation de mes vœux, dans la crainte sans doute que je ne lui fisse des reproches du sacrifice qu’on exigeait de moi6. Le hasard qui conduit tout, nous fit rencontrer en entrant dans la diligence qui nous menait à Paris, un ancien secrétaire de mon père qui, m’entendant nommer, demanda à ma gouvernante si j’étais la fille du marquis de Chabry ; sur sa réponse affirmative, il nous proposa de descendre chez lui, parce que, nous dit-il, l’hôtel de mon père ayant été séquestré7, il ne me serait pas permis d’aller l’habiter, et qu’il croyait même que la prudence exigeait que je ne me montrasse pas ; que les dernières nouvelles qu’il avait reçues de Paris le forçaient, par l’attachement qu’il conservait pour notre famille, de retourner dans la capitale, pour conserver, s’il en était encore temps, la liberté au fils de celui qui lui avait assuré un sort heureux pour toute sa vie.

Ignorant tous les événements qui s’étaient succédé avec tant de rapidité, je m’étais imaginée qu’en sortant de l’abbaye d’Hieres8 , j’allais avoir dans le monde un sort digne d’envie. Fille de qualité, riche, je m’attendais que la cour et la ville (que je ne connaissais pas plus l’une que l’autre) me procureraient des jouissances sans nombre ; je m’étais même déjà fait un plan de vie qui flattait si fort mon imagination, que je ne pus retenir mes larmes quand ma gouvernante, à la suite d’un long entretien qu’elle venait d’avoir avec M. Dorimond, (c’est le secrétaire de mon père) me dit qu’il fallait que je l’appelasse ma tante, et que ma sûreté personnelle exigeait que je cachasse à tout le monde mon nom, l’émigration mon père m’en imposant la loi ; que si je commettais la moindre indiscrétion à ce sujet, la perte ma liberté en serait la punition9. La menace m’effraya, et je promis de me conduire par ses conseils. Nous arrivâmes deux heures après dans cette ville que, quelques instants auparavant, je jugeais être un séjour délicieux, et qui ne me paraissait plus, depuis ce que ma gouvernante venait de me dire, qu’une grande prison où j’allais être étrangère à tous les individus qui m’entoureraient ; tandis que si j’avais pu me présenter comme la fille du marquis de Chabry, tout le monde aurait envié un sourire de ma part.

Pour une jeune personne élevée dans les préjugés de la haute noblesse, cette chute était affreuse. La visite qu’on fit dans notre voiture, les passeports qu’on demanda, un homme qui n’en avait point et qu’on arrêta devant nous10, les demandes réitérées qu’on nous fit, m’inspirèrent une si grande terreur que je me jetai dans les bras de ma gouvernante, et ne m’en retirai que longtemps après que la voiture eut recommencé à marcher.

Nous descendîmes chez l’honnête Dorimond, dont la maison était gouvernée par sa belle-mère. Il avait une fille à peu près de mon âge ; le caractère de ces deux femmes contrastait si fort, que je n’ai jamais pu concevoir comment elles avaient consenti à rester ensemble, seulement un quart d’heure.

Dorimond nous présenta à madame Lavalé (sa belle-mère) comme ses alliées ; il dit à sa fille qu’il espérait qu’elle ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour rendre à sa jeune compagne le séjour de Paris aussi agréable que les circonstances le permettaient. À cette époque, les dénominations d’aristocrate et de patriote11 étaient fort de mode ; madame Lavalé était du nombre des patriotes ; et sa petite-fille, seulement par contrariété, car elle n’était susceptible d’aucune réflexion, affichait l’aristocratie. Madame Lavalé, dès le même soir, me proposa de me mener à la section12, où j’entendrais des discours qui me charmeraient ; l’honnêteté exigeait que je consentisse, et je lui promis de l’accompagner. Madame Lavalé nous quitta pour donner quelques ordres relatifs à ses nouveaux hôtes, et Dorothée (sa petite-fille), me prévint, sur-le-champ, du caractère de sa mère qui, me dit-elle, était citée pour une patriote par excellence : que, si je l’écoutais, je ne quitterais ni les assemblées de sections, ni les assemblées populaires ; que rien n’était plus maussade ; que là, j’entendrais sans cesse des vociférations (ce mot me parut nouveau) contre des gens qu’ils devaient regretter, puisqu’ils avaient contribué à leur fortune. Son raisonnement me parut assez sensé, et j’allais me rétracter de ma parole, quand ma gouvernante, qui s’aperçut de l’impression qu’elle me faisait, s’empressa de lui dire que je ne connaissais pas, même de nom, ceux contre lesquels on se déchaînait ; ainsi, que cela devait m’être fort indifférent : elle me lança en même temps un regard qui me disait : Hortense, si vous vous trahissez, vous êtes perdue.

Jamais position ne fut plus embarrassante. Je quittais un asile où j’avais toujours été regardée avec une sorte de respect ; madame l’abbesse, qui était parente de mon père, et qui connaissait ses intentions, n’avait cessé de me représenter que, si je faisais mes vœux de bonne heure, je pouvais espérer d’avoir son abbaye ; que le sort d’une abbesse était digne d’envie. Je me voyais déjà fêtée, honorée, comme madame ; je commandais à l’avance à toute l’abbaye13, et, en moins de vingt-quatre heures, je me trouvais déchue de mon nom, privée de ma fortune, et traitée d’égale par la fille d’un ancien secrétaire de mon père, qui, deux ans auparavant, n’aurait osé m’approcher qu’avec respect. Madame Lavalé rentra que j’étais encore accablée de ces réflexions ; elle nous fit beaucoup d’excuses de s’être absentée, me renouvela sa proposition d’aller à l’assemblée ; je l’y suivis avec ma gouvernante ; Dorothée refusa, même avec aigreur, de nous y accompagner.

Je n’avais, de ma vie, vu d’assemblée nombreuse, mais j’étais loin de me faire une idée de celle où l’on me conduisit ; aucune de mes idées n’était encore assise, lorsque Dorimond monta à la tribune, et rendit compte à l’assemblée que, malgré toutes ses recherches, il n’avait pu découvrir le fils du ci-devant14 marquis de Chabry, mais qu’il espérait être plus heureux, ne se regardant pas comme vaincu. Je me levai précipitamment, en m’écriant : le traître ! ma gouvernante me tira avec force, et, par un regard sévère, m’imposa silence ; madame Lavalé, occupée à causer avec une de ses voisines, ne s’aperçut pas de mon émotion ; ma gouvernante la pria de permettre que nous nous retirassions, la chaleur excessive qu’il faisait m’incommodant ; elle fit signe à son fils de venir nous joindre, ne pouvant prendre sur elle de quitter la place avant la fin de la séance ; elle nous en fit d’assez mauvaises excuses, et nous promit de nous joindre bientôt.

Le court espace que nous avions à parcourir avant de rentrer chez Dorimond, et un de ceux qui était secrétaire de l’assemblée, l’ayant abordé, ne me permit pas de lui témoigner toute l’indignation que m’inspirait sa conduite. Je ne connaissais point mon frère, je ne l’avais jamais vu ; mais le respect qu’on nous inspirait, dès l’enfance, pour le chef de notre famille, m’attachait à lui par préjugé, et la raison me disait : c’est le seul protecteur qui te reste. Arrivés chez Dorimond, Dorothée nous plaisanta sur les plaisirs de notre soirée ; un de ses parents (en uniforme national15), qui était présent, s’apercevant de la gêne dans laquelle j’étais, la lui fit remarquer, et me rendit un grand service en lui imposant silence.

J’attendais, avec impatience, le moment où, retirée dans ma chambre, avec ma gouvernante, je pourrais épancher mon cœur gonflé des scènes déchirantes qui s’étaient succédé dans la journée. Madame Lavalé ne rentrait pas ; Dorothée s’efforçait d’animer la conversation ; Dorimond était pensif, je craignais de rencontrer ses regards, ne voulant pas lui laisser apercevoir le mépris et la colère qu’il m’inspirait ; le garde national me regardait avec une curiosité scrupuleuse ; ma gouvernante gardait un morne silence.

Pour un observateur, notre société eût pu donner matière à beaucoup de conjectures ; j’étais prête à succomber aux efforts que je me faisais de paraître tranquille, quand Dorimond, rompant tout-à-coup le silence, ordonna à Dorothée de nous conduire dans notre appartement ; que sûrement nous avions besoin de repos, et que sa mère avait sans doute oublié qu’elle avait de la compagnie. Cet ordre fit lever le siège au garde national qui se retira, et, à mon grand contentement, je quittai Dorimond, dont la présence me devenait si importune, que je n’avais plus la force de me contraindre.

Seule avec ma gouvernante, je donnai un libre cours à mes larmes. Est-il possible, m’écriai-je, que le sort me poursuive au point d’être redevable d’un asile au bourreau de mon frère ? Était-ce pour m’en rendre spectatrice qu’il m’a offert ses services ? Quel raffinement de cruauté ! Ma gouvernante chercha inutilement à me calmer ; je passai la nuit dans les pleurs ; je voulais aller me dénoncer moi-même, et mettre au grand jour l’atrocité de la conduite de Dorimond ; je voulais sortir à l’instant de sa maison, dussé-je m’exposer au plus grand péril, ne soupçonnant pas de supplice comparable à celui d’être l’obligée d’un perfide qui ne m’avait accueillie, sans doute, que pour me sacrifier plus sûrement.

CHAPITRE II.

Le sommeil, ce bienfait de la nature, qui tempère tous les maux, vous les fait oublier un moment, et quelquefois vous prolonge vos jouissances16, vint enfin apporter un peu de calme à mon esprit agité. L’on était près de se réunir pour le déjeuner17, lorsque je m’éveillai ; ma fidèle gouvernante me prit dans ses bras : je ne chercherai point, me dit-elle, à vous donner des consolations, mais à vous inspirer du courage ; vous allez revoir Dorimond, prenez assez de force sur vous-même pour feindre de n’avoir point entendu hier son discours, et laissez-moi le temps de chercher d’anciennes connaissances qui pourront vous donner un asile qui vous convienne mieux ; ma chère Hortense, permettez-moi de vous servir de mère ; vous fûtes confiée à mes soins quand le sort vous priva de celle qui vous aurait guidée dans tout le cours de votre vie18 ; je remplirai avec soin la tâche que je me suis imposée, et j’espère, si vous voulez me seconder, vous faire couler des jours, sinon heureux, au moins paisibles.

La reconnaissance me fit répandre des larmes moins amères que celles de la veille ; je n’étais pas dans une position à commander aux circonstances, il fallut m’y soumettre ; je consentis à me réunir à la famille pour le déjeuner. Dorimond m’aborda avec beaucoup de civilités, me demanda pardon de me quitter, mais qu’il venait de recevoir une lettre de sa sœur, dont le mari avait été régisseur des terres de mon père, qui lui annonçait l’arrivée d’une fille unique qu’elle avait, et que des raisons importantes la forçaient d’envoyer dans la capitale ; qu’il allait à sa rencontre à la diligence19. C’est une nouvelle hôte que je vais vous amener, ma mère, dit-il à madame Lavalé : pendant mon absence, je vous prie d’avoir pour ma jeune parente, les égards que j’aurais pour quelqu’un qui aurait l’avantage de vous appartenir20. Je dois dire à la louange de madame Lavalé, qu’elle mettait tout en œuvre pour dissiper la mélancolie qui m’accablait, mais cette pauvre femme le faisait avec des manières si plaisantes, qu’elle aurait fait rire une personne moins profondément affectée. Elle me proposa de me mener à la convention nationale21 ; l’essai que j’avais fait, la veille, de son assemblée de section, m’avait ôté toute envie d’en revoir aucune autre ; je refusai positivement. Dorothée m’assura que ce n’était pas la même chose que celle de la veille ; qu’il y avait des gens d’un grand mérite, et qui me feraient beaucoup plus de plaisir ; que souvent elle y allait, elle qui ne voudrait pas pour tout au monde aller aux autres. Toutes ces raisons ne me firent point changer, je persistai dans mon refus, et madame Lavalé, qui serait tombée malade de chagrin, si elle avait manqué une occasion d’entendre politiquer22, quoiqu’elle n’y comprît rien, y fut avec Dorothée.

À peine avions-nous eu le temps de nous concerter, ma gouvernante et moi, que Dorimond rentra avec une grande fille d’une fort mauvaise tournure, un air gêné, un teint basané, gauche dans toutes ses manières. Quand Dorimond se fut assuré que sa mère et sa fille étaient sorties, il dit à cette grande fille : Angélique, voici mademoiselle de Chabry et sa gouvernante ; Angélique se jeta dans mes bras avec un transport que j’eus beaucoup de peine à réprimer : puis, me quittant, elle fut embrasser ma gouvernante, en l’appelant par son nom ; Angélique n’eût pas plutôt parlé que ma gouvernante la serra dans ses bras ; elle nous y mit toutes les deux, et, suffoquée de joie, elle me dit d’embrasser mon frère23 ; je reculai d’étonnement, et pouvais à peine la croire. Dorimond, que je regardais, en cherchant à lire dans ses yeux, mit fin à mon étonnement, en m’apprenant qu’il avait été forcé, pour sauver mon frère, de le dénoncer et de demander, comme une grâce, le privilège de l’arrêter. Je pressais Dorimond contre mon cœur, et cherchais, par mes caresses24, à effacer l’injure que je lui avais faite de le soupçonner. Après avoir recommencé nos embrassements, je considérai mon frère, qui était la vivante image de mon père, dont j’avais le portrait à mon col25. Il fut décidé, vu la parfaite ressemblance, que je me priverais de porter ce bijoux. Dorimond nous assura qu’il était essentiel, pour la sûreté de notre secret, que sa mère et sa fille l’ignorassent. Heureusement l’assemblée où madame Lavalé et sa fille étaient, se prolongea assez pour nous donner le temps de réparer la toilette d’Angélique, et lui faire prendre des manières moins gauches ; c’était surtout la révérence qui était risible ; nous la lui fîmes faire au moins vingt fois sans succès ; nous fûmes obligées de convenir que je me moquerais d’elle, avec Dorothée, sur son air provincial.

Mes craintes sur le sort de mon frère n’existaient plus ; mais je ne pouvais me dissimuler combien il courait de dangers dans une maison où la maîtresse accueillait tout ce qu’elle croyait être patriote, et sans examen.

Quand madame Lavalé rentra, Dorimond lui présenta la grande Angélique qui avait déjà avec nous un air de familiarité très-remarquable ; à toute minute elle se trompait ; au lieu d’appeler Dorimond mon oncle, elle lui disait, mon ami ; à moi, ma chère Hortense ; à ma gouvernante, ma chère madame Bontems ; mais ce qui me fit trembler, c’est lorsque nous passâmes dans la salle à manger, Angélique fut offrir la main à madame Lavalé ; son parent, le garde national, qui était en possession d’être l’écuyer26 de sa tante, fut presque culbuté par la robuste Angélique, à qui Dorimond dit : ma nièce, les manières de la capitale sont différentes de celles de la province. Angélique but et mangea comme quatre, elle paraissait rayonnante de joie ; moi-même je ne pouvais contenir la mienne ; madame Bontems était rajeunie ; nous étions tous contents, à l’exception de Dorothée qui nous examinait avec beaucoup d’attention. Nous étions heureusement à la fin de l’hiver, ce qui empêcha madame Lavalé de nous proposer la promenade, mais nous ne pûmes nous refuser de l’accompagner à l’Opéra, où l’on donnait La Rosière républicaine27 ; cette pauvre Angélique cherchait à se rapetisser le plus qu’elle pouvait ; malgré tous ses efforts, elle était, pour une femme, d’une taille gigantesque.

Dorimond n’avait osé refuser à sa mère la compagnie d’Angélique, dans la crainte de lui donner quelques soupçons : le malheureux était sur les épines ; en effet, dans un moment où tout était suspect, mener à l’Opéra un homme proscrit et dénoncé par lui, déguisé en femme, cela était fort dangereux ; d’un autre côté, mettre madame Lavalé dans la confidence, c’était vouloir divulguer notre secret ; il fallut risquer le tout pour le tout, et attendre du destin qui nous avait déjà réunis, la fin de cette aventure qui pouvait devenir très-tragique.

Heureusement, à la sortie de l’Opéra, nous ne trouvâmes pas cette foule de domestiques empressés de faire avancer les voitures ; le jeune Lavalé28 me donna le bras, ainsi qu’à sa tante ; Dorothée accompagna ma gouvernante, et la fausse Angélique eut pour écuyer le bon Dorimond ; nous regagnâmes, sans accident, la maison de madame Lavalé. De temps à autre je regardais derrière moi, pour m’assurer si mon frère et Dorimond nous suivaient ; je n’étais pas maîtresse d’un secret pressentiment, et la satisfaction que j’avais éprouvée à l’Opéra était mêlée d’une inquiétude qui paraissait sur ma physionomie. Madame Bontems, accoutumée à lire dans mon âme, s’aperçut bientôt de ce qui m’agitait ; elle fut la première à demander ce que pouvait être devenu monsieur Dorimond ; qu’il fallait qu’il eût pris un chemin différent, puisque déjà nous étions rendues, et qu’il ne paraissait pas. Madame Lavalé n’était pas inquiète, et cela me rassura pour un moment. Chaque mouvement de la porte me faisait tressaillir ; mais jugez de ma terreur quand je vis entrer deux gendarmes et un officier de police qui demanda monsieur Dorimond, et qu’on eût à lui rendre compte des personnes qui habitaient sa maison. Je devins tremblante comme une feuille ; heureusement madame Lavalé, qui ne savait rien, ne put que répéter les contes qu’on lui avait faits, et avec une assurance qui en imposa aux visiteurs ; elle nous présenta comme deux parentes de son gendre ; elle donna le nom de madame Bontems. Quand on me demanda le mien ; je fus prête à décliner le véritable, heureusement ma gouvernante ne m’en laissa pas le temps, et déclara que je me nommais Hortense Bontems. Et cette autre grande fille qui était avec Dorimond, reprit l’officier ? Je m’empressai de répondre qu’elle s’appelait Angélique Dorimond ; vous vous trompez, reprit madame Lavalé, c’est la fille de la sœur de mon gendre, elle ne peut porter le nom de son oncle, on la nomme Angélique Blançai ; elle est arrivée ce matin par la diligence de Bourges, et il est aisé de s’apercevoir, à son air gauche, qu’il y a fort peu de temps qu’elle habite la Capitale. Autant j’avais désiré le retour de Dorimond, autant je le redoutai pendant la présence de ces trois hommes, qui semblaient chercher à deviner ce que nous avions grand intérêt de cacher. Ils parurent se contenter de la réponse de madame Lavalé, et sa réputation de patriotisme nous sauva d’un grand embarras.

Dorimond fut encore plus d’une heure à reparaître ; mon inquiétude devint si grande, que le jeune Lavalé me proposa d’aller s’informer où il pouvait être ; je le remerciai, et lui répondis que la visite de ces messieurs causait seule mon inquiétude ; que nous étions dans un temps où toutes les craintes étaient permises ; que je ne me pardonnerais jamais d’avoir été la cause immédiate du moindre désagrément qui pourrait arriver à monsieur Dorimond ; que notre intention n’étant pas d’habiter Paris, je le prierais, dès demain, de me chercher un asile à la campagne, où nous étions résolues de nous fixer.

Le jeune Lavalé parut atterré de ma résolution ; il mit tout en œuvre pour me rassurer, et partit sur-le-champ se mettre à la recherche de son parent.

Madame Lavalé me plaisanta et de mon inquiétude, et de l’intérêt que j’inspirais à son neveu. Elle prit de là occasion de me faire son éloge, et finit par me dire qu’elle concevait l’espoir de m’appartenir29. J’écoutais impatiemment tous ces discours, j’allais même lui en témoigner mon mécontentement, lorsque monsieur de Lavalé rentra avec précipitation, nous annonça l’arrivée de Dorimond et de sa nièce. Je le remerciai affectueusement ; le pauvre jeune homme me baisa la main avec une expression si forte, qu’il me fit apercevoir que madame Lavalé n’avait que trop bien jugé. Dorimond mit fin à notre situation par sa présence ; sa mère lui fit de vifs reproches, et lui rendit compte de la visite que nous venions de recevoir. Tout cela s’arrangera demain, dit Dorimond ; en attendant, allons nous reposer.

Hortense, me dit-il, je suis fâché que ma maison ne soit pas plus grande, et d’être dans l’impossibilité de vous offrir un appartement seul : l’arrivée inattendue de ma nièce en est cause ; il faut que vous occupiez, avec madame Bontems, la même chambre, ayant destiné celle que vous habitez depuis votre séjour ici, à Angélique.

Je souscris, sans répugnance, à son arrangement ; mais il n’en fut pas de même de madame Lavalé, qui voulait absolument que madame Bontems et sa nièce ne fussent point gênées, disant qu’Angélique et Dorothée pouvaient loger dans la même chambre, que le lit de Dorothée était même assez grand pour les deux cousines, et que cela nous gênerait beaucoup moins. Mon frère pouvait à peine se contraindre : un fol rire s’était emparé de lui : l’idée de le faire coucher avec Dorothée lui paraissait si plaisante, qu’il m’a avoué depuis, qu’il avait été tout près de l’accepter.

Dorimond qui en savait plus long que sa mère, décida impérativement que nous logerions comme il l’avait arrangé. Nous prîmes tous congé les uns des autres, et à mon grand contentement, je me trouvai enfermée avec ma gouvernante et mon frère.

CHAPITRE III.

Après de longues souffrances, un quart d’heure de bonheur est saisi avec empressement : telle était ma position ; depuis deux jours, j’avais passé successivement des craintes les plus vives aux sensations les plus douces.

Angélique ne se vit pas plutôt seule avec nous, qu’elle se débarrassa de ses habits de femme ; elle défit une perruque si artistement arrangée, que l’on eût juré que c’était ses cheveux : à la vérité la perruque était blonde et sa figure très brune, ce qui faisait un contraste frappant. Angélique avec des traits réguliers était fort laide, et le vicomte de Chabry30 était un fort joli garçon. Je le priai de nous dire quelle raison l’avait retenu si longtemps loin de nous : il me répondit que dans toute autre circonstance il en aurait éprouvé beaucoup de satisfaction, mais que dans celle où il se trouvait, il avait été trois heures dans une anxiété difficile à décrire. En sortant de l’opéra, nous31 fûmes accostés par un des membres de notre section, qui plaisanta Dorimond sur sa compagne ; as-tu envie, continua ce mauvais plaisant, de donner des frères naturels à Dorothée32 ? Dorimond s’empressa de lui dire que j’étais sa nièce ; il allait nous quitter, quand, par malheur, un maudit colporteur33 se mit à crier une victoire remportée par l’armée de Sambre-et-Meuse34. Notre importun acheta le journal, et nous força d’entrer dans un café pour en entendre la lecture. La foule était grande, beaucoup de nouvellistes35 s’étaient réunis ; chacun parlait diversement et de la victoire et de la position de l’armée. Une femme au milieu de ces groupes attirait l’attention ; j’étais lorgné, poussé, interrogé : je ne pouvais bientôt plus résister. Assis, j’aurais été moins remarqué ; mais debout, à côté de Dorimond qui paraissait sortir de ma poche, j’attirais tous les regards ; heureusement, je fixai aussi ceux de la cafetière qui m’offrit une place à côté d’elle ; je ne fus guère plus tranquille, les quinquets36 qui l’entouraient jetaient un trop grand jour sur moi, et tous ceux qui entraient me fixaient et faisaient foule près du comptoir.

Enfin, le lecteur affidé37 de ce café parut : il était muni d’un bulletin du comité de la guerre38, qui annonçait officiellement le détail de la bataille ; tous les curieux se rangèrent autour de lui. Il était appuyé sur le comptoir et pérorait avec un air qui en imposait à tous les spectateurs. Je levai par hasard les yeux sur lui, et à mon grand étonnement, je vis dans l’orateur mon ancien professeur au collège ; c’était bien là le cas de lui dire : M. l’abbé39, qui vous eût reconnu dans cet équipage ; il était en petit uniforme national, un gros catogan40, un chapeau sur le coin de l’oreille : il ressemblait autant à lui-même, que moi à une femme.

Après qu’il eut fini sa lecture, il en tira la quintessence d’un ton ampoulé41, comme dans le temps où il était professeur ; j’aurais eu les yeux bandés, que je l’eusse reconnu. Il y avait au moins une heure que j’étais sur les épines, quand le maître42 du café prévint l’assemblée qu’il était temps de se retirer : Dorimond ne fut pas un des derniers à prendre son parti. À peine dans la rue, nous entendîmes un rappel ; nous prîmes des rues détournées pour éviter les corps-de-garde, et après une grande heure de marche, nous arrivâmes enfin, non sans avoir été accostés vingt fois par des curieux ou des importuns. Voilà, ma chère Hortense, les motifs qui ont décidé notre arrivée et qui vous ont causé une aussi vive inquiétude.

Madame Bontems représenta à mon frère qu’il était impossible qu’il restât encore longtemps avec son déguisement, que madame Lavalé qui était dans la bonne foi, l’exposerait sans cesse à des inconvénients ; qu’elle croyait qu’il serait plus prudent de sortir de cette maison, et, sous un nom supposé, aller habiter un village à quelques distances de Paris. Vos conseils sont excellents, ma chère amie, lui dis-je, mais comment faire ? Je ne crois pas que votre fortune soit assez considérable pour nous trois, en supposant que nous consentions à vous être importuns ; et celle de notre père n’est plus en notre disposition. Je possède environ trois mille francs en assignats43, dit mon frère ; et moi, répondit ma gouvernante, j’ai entre mes mains plus de trois cent mille francs en valeur réelle : ne croyez pas que cette somme m’appartienne, elle est à vous, Hortense ; votre père en quittant la France, prévit l’instant où vous seriez forcée de sortir de votre couvent ; il m’a remis les diamants de votre mère, en me faisant promettre de ne point vous quitter ; quant à mon fils, ajouta-t-il, il viendra me rejoindre, il a son nom et son rang à soutenir ; mais pour ma fille, les mêmes inconvénients n’existent pas, et si, comme je l’espère, nous rentrons dans tous nos droits, il me sera facile d’obtenir une place pour elle dans un chapitre44 quand ils seront rétablis. Mon frère et moi, écoutions madame Bontems avec une attention mêlée de regret pour la folie de mon père qui, de sang-froid, sacrifiait ses deux enfants en faisant expatrier l’un et en abandonnant l’autre45.

Quand j’aurais la possibilité de quitter mon pays, reprit mon frère, avec la certitude d’y rentrer victorieux, je me croirais un monstre d’aller me joindre aux ennemis de ma patrie ; je respecte les préjugés de mon père, mais jamais je ne partagerai ses erreurs ; je suis jeune, je puis embrasser le métier des armes ; toi, ma chère Hortense, avec la dot que mon père t’a laissée, tu peux vivre heureuse, et m’offrir un asile si je survis aux dangers qu’entraîne avec soi le sort des combats. J’ai du plaisir à penser que mon père, abjurant ses erreurs, viendra finir ses jours au milieu de ses enfants, et m’approuvera de lui avoir désobéi ; il conviendra alors qu’un citoyen n’a rien de plus cher que sa patrie, et qu’il s’avilit à ses propres yeux quand il est ingrat envers elle, tel tort apparent qu’elle puisse avoir.46

Madame Bontems embrassa mon frère et nous pronostiqua un avenir heureux. Nous nous couchâmes dans cette espérance, qui répandit un baume consolateur dans nos âmes, et nous fit passer une excellente nuit.

CHAPITRE IV.

Ô consolante espérance, tu es le plus grand bienfait de la nature ; sans toi, l’homme accablé par la douleur succomberait sous le poids de ses maux ; tu lui donnes du courage, tu rends à son âme l’énergie nécessaire pour parer aux événements, et l’avenir que tu lui montres sous de riantes couleurs, lui fait presque oublier qu’il est malheureux !

Telle était notre position à notre réveil. Nous passâmes un temps infini, madame Bontems et moi, à composer le maintien et la toilette de la fausse Angélique. Dorothée était déjà venue vingt fois écouter à notre porte47, et appeler à voix basse sa grande cousine, avec qui elle prenait des familiarités que les liens du sang48, qu’elle croyait qui l’unissaient à Angélique, pouvaient autoriser ; mais madame Bontems, plus expérimentée que nous, qui trouvions des motifs d’amusement dans l’erreur de Dorothée, recommanda à mon frère beaucoup de circonspection.

Trop de précaution devient quelquefois nuisible, et nous en eûmes la preuve. La froideur que mon frère témoignait à Dorothée, lui occasionna de vifs reproches de la part de madame Lavalé, qui menaça Angélique d’en écrire à sa mère, ce qu’elle exécuta à l’insu de son gendre.

Depuis huit jours je gardais l’appartement, une indisposition m’y ayant forcée ; mon frère et madame Bontems me tenaient fidèle compagnie. Le jeune Lavalé s’était fait des querelles sans nombre avec sa tante en refusant de l’accompagner à toutes ses assemblées. Dorothée, sous le prétexte de me rendre des soins, ne sortait pas d’auprès de moi ; mais le vrai motif était ce sentiment beaucoup trop vif pour notre repos, que sa grande cousine lui avait inspiré.

L’assiduité de Lavalé et de Dorothée donnait beaucoup d’humeur à la grand-mère qui, née avec un caractère très franc, nous la laissait apercevoir sans beaucoup de contrainte.

Un soir que nous étions tous réunis, on apporta des lettres à madame Lavalé, qui ne les eut pas plutôt lues, qu’elle lança un regard foudroyant à son gendre ; c’était réellement un tableau à faire que toutes nos figures, madame Lavalé posant ses lunettes avec gravité, Dorimond tout étonné de la colère de sa belle-mère, Dorothée attendant avec impatience le résultat de cette scène muette, et mon frère riant à gorge déployée de toutes nos figures. Ces rires immodérés49 augmentèrent la fureur de madame Lavalé, qui reprocha avec aigreur à Dorimond d’introduire chez elle des aventurières50. À ce mot d’aventurières, je me levai à mon tour avec colère ; et j’allais imprudemment faire des aveux à madame Lavalé pour la forcer au respect ; mais madame Bontems, comme un second mentor51, était toujours là pour réparer mes sottises ; elle tâcha de calmer madame Lavalé, et la pria de s’expliquer.

Cela n’est pas difficile, madame, répondit-elle avec aigreur. Je viens de recevoir une lettre de la sœur de M. Dorimond, en réponse à une que je lui ai écrite ; elle nie formellement avoir envoyé sa fille à Paris, et cela lui serait bien difficile, ajoute-t-elle, puisqu’elle n’a qu’un fils qui a été obligé de fuir les persécutions52 qu’on lui faisait éprouver dans sa ville. Dorimond et moi nous étions anéantis. Quelle est donc cette grande effrontée, ajouta madame Lavalé, qui tient ici la place de votre nièce supposée ? Après une courte réflexion, Dorimond lui dit : je n’ai qu’un tort, madame, c’est de ne vous avoir pas confié mon secret ; ma sœur n’a pu vous en instruire, puisque je le lui ai caché à elle-même. Mon neveu était dénoncé, son signalement donné, il fallait le soustraire à la poursuite de ses ennemis ; depuis plus d’un mois je le tenais caché, mais le danger croissant, j’ai cru devoir lui donner un asile sous un déguisement impénétrable : ce n’est point ma nièce, mais mon neveu ; voilà tout le mystère.

À mesure que Dorimond fabriquait ce conte, la sérénité se répandait dans mon âme ; je regardais madame Lavalé pour tâcher de découvrir quelle impression cette histoire faisait sur elle ; peu à peu elle parut se calmer, mais elle déclara formellement, que ne voulant pas se compromettre, il fallait que le neveu sortit à l’instant de sa maison. On eut beau lui représenter le danger auquel elle allait l’exposer, rien ne put la faire changer de résolution. J’étais dans une anxiété affreuse ; Dorothée fondait en larmes, Dorimond était bouffi de colère ; mon frère ne savait quelle contenance faire et gardait un morne silence ; Lavalé était pensif et semblait chercher à lire dans mes yeux : c’était le seul qui fut calme. Apparemment qu’il s’aperçut de mon embarras, car pendant que ma gouvernante pérorait madame Lavalé, il s’approcha de moi et me dit : rassurez-vous, mademoiselle, et donnez-moi votre confiance, je vous prouverai que je la mérite. Banissez toute crainte, je me charge d’Angélique et je vous en réponds sur ma tête. Je lui pris la main affectueusement.

Il demanda à madame Bontems la permission de proposer un arrangement qui mettrait tout le monde d’accord ; madame Lavalé voulut lui imposer silence, mais sans beaucoup l’écouter, il dit à Dorimond qu’il avait un appartement assez grand pour en offrir la moitié à son neveu ; qu’il croyait même qu’il serait beaucoup plus en sûreté chez lui, qui, comme garçon53, ne recevait personne. Dorimond accepta avec empressement l’offre obligeante de Lavalé. Dorothée le remercia, en termes très affectueux, de l’asile qu’il donnait à son cousin : je gardai le silence, mais Lavalé s’aperçut, (et me le témoigna par un geste), du plaisir qu’il me faisait, plaisir qui, malgré moi, brillait sur mon visage.

Madame Lavalé s’opposa formellement à cet arrangement, ne voulant pas, disait-elle, que son neveu fut compromis ; elle tenait si fort à son opinion, qu’elle alla jusqu’à le menacer de le dénoncer, et qu’heureusement elle avait pour preuve la lettre de la sœur de Dorimond.

À cette menace, notre indignation fut au comble ; Dorimond lui fit les reproches les plus durs, et lui déclara, qu’il allait la quitter, lui et sa fille. La crainte qu’il n’exécutât sa menace, l’apaisa ou parut l’apaiser. Lavalé envoya chercher une voiture54, et je me trouvai encore séparée de mon frère.

Nous quittâmes à l’instant madame Lavalé qui paraissait avoir envie de continuer sa conversation. Dorimond nous conduisit à notre appartement, et après nous être assuré que nous pouvions causer sans crainte, je lui témoignai toute ma reconnaissance de la conduite généreuse qu’il tenait avec nous, mais que je me croirais coupable si je consentais à rester plus longtemps chez lui ; que madame Lavalé ne pouvait plus avoir de confiance en nous, que nous serions extrêmement gênées avec elle ; qu’il me serait presqu’impossible de voir mon frère, le seul bonheur dont je pusse jouir dans la position où le sort m’avait réduite ; que pour parer à tous les inconvénients, je croyais qu’il était prudent de nous retirer à la campagne ; que madame Bontems serait la maîtresse de la maison, que mon frère y serait mon frère, et que nous passerions pour ses neveux ; qu’alors, la contrainte serait moins grande ; qu’il ne m’en coûterait pas beaucoup pour donner à madame Bontems les soins d’une parente : l’attachement qu’elle nous portait, m’engageant à la regarder comme une seconde mère, que le destin m’avait donné pour apporter un peu de soulagement aux maux qui nous accablaient.